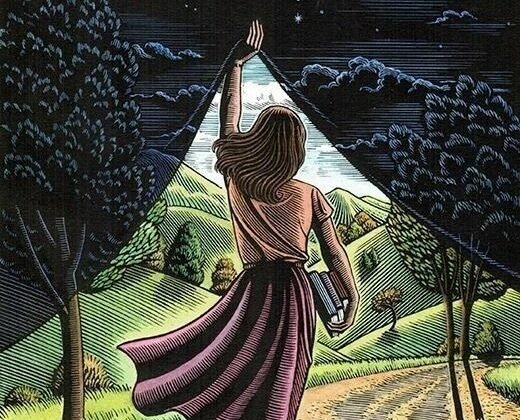

Me acuerdo de un día en la primaria, cuando tuve el deseo de escaparme al viento para huir del ruido de mis emociones y llamar la atención de mis compañeros. Imaginé impulsarme desde el patio del recreo con la seguridad de alcanzar en las alturas cierta libertad, cierta alegría. Sentí una frescura impávida en todo mi cuerpo. Vi la techumbre de la escuela, sus cimientos soleados eclipsando los bordes de cada salón. La polvareda que Mario y sus amigos levantaban corriendo con el balón. Los puestos de comida de la mamá de Anahi. Niñas y niños esparcidos como semillas de Chía. Las copas chinitas de los árboles, las familias de piedras. El Soplido constante de pláticas, juegos, pensamientos invisibles, frases escritas en libretas tamaño profesional, ejercicios difusos de matemáticas, sonrisas y perspectivas de la infancia. Desde ese instante el espíritu de un águila me poseyó. Cada que lo necesito vuelo, confío mi corazón a sus alares , cierro mis ojos al respiro y exhalo un segundo de paz, todo un siglo de pureza interior. Paisajes tirados, aletada, energía nueva, transformación y canto. Del ave rapaz me gusta la mirada perspicaz, fina y de larga distancia como si se tratara de esa actitud que quisiera tomar ante la vida, simplemente mirar lo más profundo de las personas y de todo lo que me rodea y tomar aquello que me pertenece, lo que está a mi alcance para evolucionar y revolucionar mi mente, con la mayor rapidez posible para desafiar al tiempo y que mi andar sea ligero como su vuelo, como uno quisiera conducirse, sin la carga de los problemas, las creencias o los miedos. Sin ninguna limitación, sin absolutamente nada que entorpezca mi viaje.

Alares de libertad