en marzo de 2020 fue el COVID. El mundo para muchos se detenía, pero en mi casa justo comenzaba la vida con el ímpetu de mis tres sobrinas adolescentes: Camelia, Celia y Valentina.

Sus madres me pidieron recibir a sus hijas ante las clases en línea y la falta de algún adulto que las cuidara en sus respectivas casas. Dado que yo estaba recién desempleada accedí pero no imaginé la transformación que viviría. Mis sobrinas llegaron con maletas repletas de ropa, sus mochilas y la incertidumbre de un futuro que se había vuelto de pronto muy pequeño.

Los primeros días fueron terribles. Mi casa solía estar en silencio o con música a un volumen moderado y ahora me parecía un mercado. Las clases en línea, el encierro, la ansiedad flotando como una niebla invisible. Entre ellas tenían años de no verse y aunque se llevan pocos años las rivalidades y problemas empezaron desde el día uno.

Además de eso la comunicación era un problema. ¿Cómo hablarle a alguien que tiene sus audífonos todo el día y la mirada permanentemente en un celular?

Un día, casi sin pensarlo demasiado, hice lo que mejor sé hacer: rutinas. Mientras preparaba el desayuno las chicas se preparaban para sus clases virtuales y en la mesa alguien al azar tendría que hablarnos de ella. Esa tarde, sin importar tareas o cualquier otra cosa, dedicábamos al menos 40 minutos ha hacer lo que la chica del día (la del desayuno) quería: ya sea leer, ver una película, dibujar, cocinar o solo charlar. Todos hacíamos lo que a ella le gustaba. Mi propósito: que supiera que ese día ella era lo más importante.

Camelia bailaba danza regional y organizamos una presentación a la que invitamos a toda la familia por videollamada. Valentina comenzó a tener sesiones de psicoterapia online y debo decir que el cambio en ella se notó y ha sido permanente hasta el día de hoy. Celia comenzó a integrarse más al grupo y ya pasaban menos tiempo en el celular y más entre ellas. Ellas decidieron hacer un show de entrevistas a la familia para conocerlos mejor a todos.

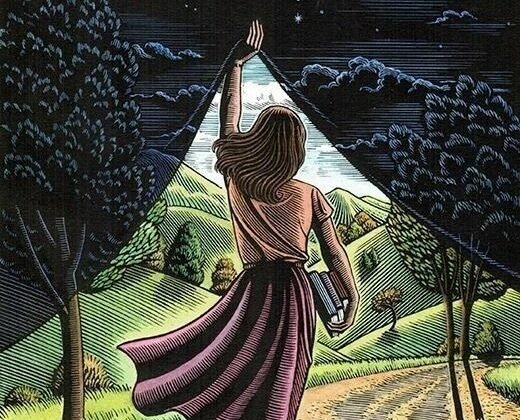

La pandemia no era solo una amenaza externa, fue también una oportunidad de reconexión. Poco a poco, las paredes que inicialmente parecían una prisión se transformaron en un lugar en el que pudimos compartir lo que somos y me permitió cubrir esa cuota de maternidad que tenía reservada.

Cuando finalmente llegó el momento de regresar a sus vidas “normales”, las cuatro sabíamos que nunca se volvería a repetir. Lloramos. Nos abrazamos y besamos. No solo habían sobrevivido a una pandemia, habían creado un vínculo inquebrantable.

A la distancia puedo decir que me siento muy orgullosa de esos ocho meses. Afortunadamente mi familia no perdió a un solo miembro y eso era maravilloso. Esos ocho meses no había sido solo una tía cuidando a sus sobrinas. Fui la tía que yo hubiera deseado tener, esa que se reinventó en medio de la adversidad.

La vida, para mí, no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Ya sabes, por que siempre puede ser peor.