Cuando Fernanda habla, de su boca se escapa el peor de los miedos.

El mal germina en su cuerpo desde que era niña. Sufre los estragos del abandono maternal. Pasa innumerables mañanas y noches con las tripas vacías.

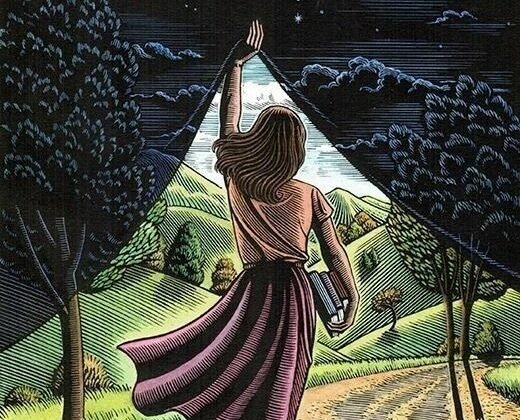

Sobrevive a la ausencia de amor; la conduce como una hoja de arrayán, volando entre la incertidumbre. Recorre descalza los caminos de la Tierra Caliente que la vio nacer.

Trabaja cargando responsabilidades que no le corresponden y no disfruta los frutos de su esfuerzo.

Lleva un vestido viejo y el rechazo de su madre por haber heredado el brío de los ojos de su padre.

Casi no asiste a la escuela, y en el recreo se alimenta con un bolillo embarrado de salsa picante. Fernanda es muy inteligente, pero los piojos no le permiten aprender ni comprar útiles escolares. Solo sabe escribir su nombre sin apellidos, como si no tuviera padres. Y mientras termina de escribirlo, siente que el miedo de su infancia sigue vivo en su mente. Se da cuenta de que los años pasaron, que todo lo que le faltó la hizo más fuerte y la motivó a salir adelante. Les ha dado a sus hijos más de lo que a ella le negaron: saben leer y escribir, nunca pasaron hambre, tuvieron ropa y zapatos. Fue la muestra de amor más grande que pudo darles.

Fernanda sigue siendo una hoja de arrayán, y de su fuerza interior florecen sus hijos.