En el pueblo de los espejos, hay un secreto que los habitantes protegen, —incluso, de ser reflejado en el río— para seguir teniendo vida eterna.

Sin saberlo, desde su nacimiento, en las válvulas cardíacas ya se pronunciaba con gotas de sangre la llegada de las gerberas tristes, que habrían de despedir a Sofía entre responsos de campanas fúnebres. Ella jamás había visto su rostro, lo único que la hacía ser consciente de su existencia era mirar su sombra recorrer las calles y los jardines a media noche.

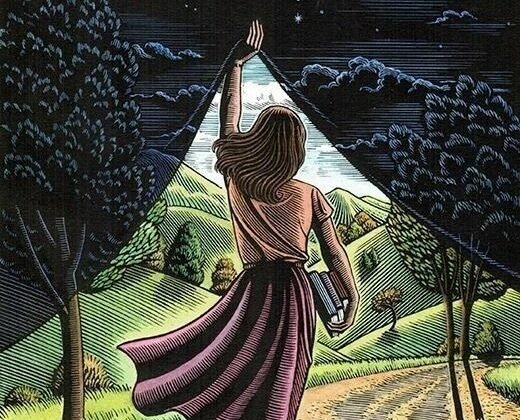

Su madre, cada año le regalaba un velo blanco, para que se cubriera el rostro al salir de casa, no fuera a ser que la luna le robara su belleza o que las estrellas se cayeran a gotas y alumbraran a Sofía en los recorridos nocturnos, porque ella, desde siempre, nunca dormía. Cierta noche, Sofía quiso visitar el río de la sabiduría, situado en las orillas más lejanas del pueblo. Con las prisas, el velo cayó al agua, y en un impulso por rescatarlo de la corriente descubrió por primera vez su reflejo. A la mañana siguiente un campesino encontró el cuerpo de Sofía, la única belleza perceptible en ella eran las gerberas blancas que le adornaban la frente. El velo cubría los brotes de sus aortas desecadas y las fosas tenebrosas de sus ojos.

El féretro en el que la depositaron fue sellado para persuadir a los curiosos de conocer el verdadero rostro de Sofía. Desde entonces el pueblo de los espejos se caracteriza por dos cosas: la misteriosa longevidad de las personas que viven ahí y sus espejos cubiertos con un velo blanco.