La tristeza que a veces se asoma por mis ventanas no me pertenece.

Es como la infancia de mi padre, que llora al recordar sus horas amargas en el pueblo. Lo obliga a interrogar, con furia antigua, cada golpe, cada maltrato a manos de mi abuelo.

He llegado a pensar que también son los fantasmas de mi madre, preguntándose aún por el cariño de mi abuela. Siempre la misma constante: la obsesión por la carencia, el miedo que le impide dar pasos de alegría completa.

Los demonios murmuran sobre la vejez que alcanzó a mis padres. Hablan de la soledad que se apodera de su casa, del olvido en el que han sido arrojados, del tumulto de enfermedades que los agobian.

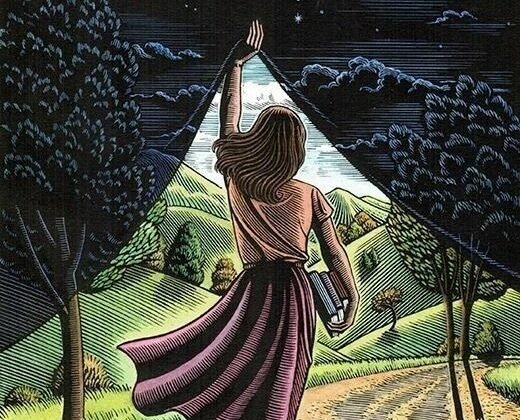

Definitivamente no es mi tristeza. No la traje: la heredé sin saberlo. Pero me persigue como una sombra. Me obliga a temerle. A repasar el dolor desde la memoria de cada una de mis células, en sueños vagos que condensan la lluvia, crean pesares ajenos y despiertan heridas marchitas por el tiempo.

Por eso nací llorando: ya me había bebido sus tristezas. Ya me habían contagiado su dolor. El resto de mis penas la aprendí con el paso de las estaciones, con el andar lento de la negrura de mis ojos. Se acentuó con los lamentos que escuchaba hace mucho en la radio: ánimas llenando de perlas saladas mi cama, llevándome a las distintas profundidades del mundo de los sueños.

La tristeza, de pronto, llena los recovecos de mi vida como una cansalmas: entrometida, acechante, fastidiosa, sus garras afiladas arrancan mis sonrisas, en una caída férrea que desemboca, inesperada, en lo gélido de mi habitación.

La misma tristeza sigue creciendo desde el día en que mis hermanos desaparecieron. Me adueñé de sus rencores. Y el eclipse fragmentó la familia. Desde entonces, los párpados me pesan de tanto esperar su regreso. Y, aun así, me niego a apropiarme de su tormenta. Porque sigue siendo algo que no es mío.